※この記事は2021年6月20日に更新されました。

スポンサーリンク

無垢板を使って古民家トイレを腰壁にDIYしてみました

古民家のトイレをDIYした様子

築48年で5年間空家だった古民家を200万円で購入しました。

古民家のトイレをDIYしたbefore・afterの様子

この古民家のトイレをDIYして、写真右のようにヒノキの無垢板を使って腰壁にリフォームしてみました。

初心者だった私たちでも、古民家のトイレの壁を腰壁にするDIYが満足のいく仕上がりになりました。

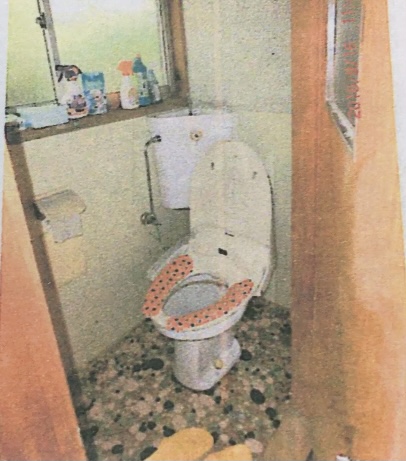

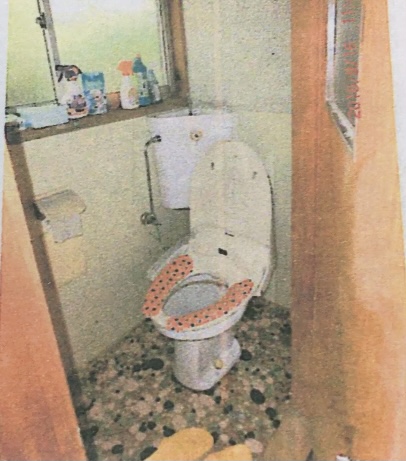

移住直後の古民家のトイレの様子

壁はペパーミント色のタイル壁で、割れたタイルが床に落ちていて、履物を履いていないと危険な状態でした。

DIYした古民家のトイレの様子

初心者の私たちが、いきなり古民家トイレのDIYをできるのか不安でしたが、この様に自分たちでなんとか完成させることができました。

また、私たちが移住してすぐに行ったトイレのDIYの記事もあるので参考にしてみてくださいね!

↓応急処置対策として、「ダイソーのリメークシート」でリフォームしてみたんです。

それでは詳しく古民家トイレの腰壁の施工方法について詳しく解説していきますね。

スポンサーリンク

ヒノキの無垢板を使って腰壁にDIY(リフォーム)する作業で使用する道具

古民家のトイレの壁を、ヒノキの無垢板を使って腰壁にリフォームするのに実際に使用した道具をご紹介します。

これらの道具はあったほうが便利なので、これを参考にして買い揃えることをおすすめします。

| 道具名 | 写真 | 使用用途 |

| ヒノキ材 |  |

|

| 赤松胴縁 |  |

|

| マスキングテープ (養生テープ) |

|

|

| 木工用ボンド |  |

|

| ボンドヘラ |  |

|

| 丸ノコ |  |

|

| ゴムハンマー |  |

|

| ボールペン |  |

|

| 定規 |  |

|

| ビス |  |

|

| 充電式 ドライバードリル |

|

|

| ホールソー ドリルビット |

|

|

| 家庭用ラップ |  |

|

| トイレ用 ペーパーホルダー |

|

|

| ペンキ |  |

|

| ペイントローラー トレー |

|

|

| ペイントローラー |  |

|

| ペンキ刷毛 (ハケ) |

|

|

スポンサーリンク

今回の古民家のトイレDIYでかかった費用とは?

私たちの場合、家全体をDIYしているので、最低限の道具は揃っている状態でした。

そのため、この古民家のトイレのDIYのために購入した備品の費用は次の通りです。

| ヒノキ無垢板 1820×9×90mm |

34枚×178円=6052円 |

| 赤松胴縁(見切り・巾木に使用) 16×40×1985mm |

1本×168円=168円 |

| 仮留めテープ (養生テープ) |

380円 |

| ボンド (コニシのらくらくパック1Kg) |

520円 |

後は家にあるものでまかなえることができました。

スポンサーリンク

古民家のトイレを無垢板を使って腰壁にDIYした施工方法とは?

この記事を読むと古民家のトイレに腰壁を作るDIYのやり方を知る事ができ、おしゃれにリフォームすることができます。

我が家が行なった古民家のトイレの腰壁のDIY(施工方法)を手順ごとに紹介します。

[我が家が行なった古民家トイレの腰壁の施工方法]

- 元々の壁から巾木やタイルを取り除く

- 板を必要な長さにカットします

- 排水管や止水栓など障害物のある箇所は板をくり抜く

- ボンドで接着する前に、板をテープで仮止めして雰囲気を確認

- 最後の羽目板が綺麗に収まるようにカットする

- 下地に穴をあける

- 板をボンドで接着していく

- 見切りと巾木をボンドと釘で取り付ける

- ペーパーホルダーを取り付ける

- 水洗ボールなどを養生して、ペンキを塗る

スポンサーリンク

step1.元々の壁から巾木やタイルを取り除く

巾木やタイルをキレイに取り除きます。

古民家のトイレの壁のタイルを剥がした後の様子

接着剤跡は落とす事ができないので、見た目が汚れた壁になっています。

この接着剤跡の壁、全面に板を張り、DIYでおしゃれな腰壁に変身させたいと思います。

step2.板を必要な長さにカットします

腰壁にする板をすべて、必要な長さにカットします。

私たちは、ホームセンターコメリでヒノキ板を買って自分達で必要な長さにカットしました。

今回、購入したヒノキは板以下の通りです。

- 1820×9×90mmのもの

- 税込¥178

- いろいろ使える国産ヒノキ材

96センチの長さにカットした板を34枚用意しました。

34枚×¥178=¥6,052

腰壁に使うヒノキ板の様子

腰壁にする板がホームセンターで売っている様子

スポンサーリンク

今回使ったヒノキ板について

天然木を9mmの厚さにスライスした板材です。

表情はバラバラで、節のまったくないものもあれば、節だらけのものもあったりします。

仕上げ建材として「製品化」されたものでもないので、節のパテ処理もされていないし、反りがあるものも混在しています。

いわば、原木からスライスしただけの板です。

でも、そこがこの板材の魅力。

「天然木」だからこその表情を楽しめて、キレイ過ぎず、ラフ過ぎず、適度なラスティック感が感じられます。

9mmと厚い板ですが、安いく、建具や家具の素材としておすすめです。

我が家では、いろんな箇所でDIYするのに、大活躍した板です。

こちらは反り防止のための溝加工は施されていない仕様ですので、反りを懸念される場合は、裏面に反り防止の溝加工が施された「オーク」を買った方がいいかもしれません。

でもオーク材は高いですよ!

板が反っていても、いい味がでるし、何より安いところがポイントです!

寸法通りにカットできたら、次の工程にいきます。

ホームセンターで購入したヒノキ板の様子

step3.排水管や止水栓など障害物のある箇所は板をくり抜きます

排水管や止水栓など障害物のある箇所は、板をくり抜きます。

板を張る前にやっておくと、作業がスムーズに進みます。

板のくりぬき箇所を番号で表示した様子

②は排水ボールの排水管が通る箇所

排水ボールの配管と、くり抜いた板の様子

排水ボールの排水管と、切り抜いた穴が合うようにするのが意外に難しいので、慎重に行ってくださいね。

ここでズレてしまうと厄介なことになります。

くり抜く穴が、配管とうまく合わさるように、ボールペンを使って線を引くなどして入念な準備をする必要があります。

手洗いボールの排水管の穴と止水栓の場所の様子

止水栓は、目立たない場所なので、穴をくり抜きません。

板の端を止水栓がうまくおさまるようにカットすることにしました。

丸く、くり抜くより、こちらの作業の方が少しは簡単かもしれません。

スポンサーリンク

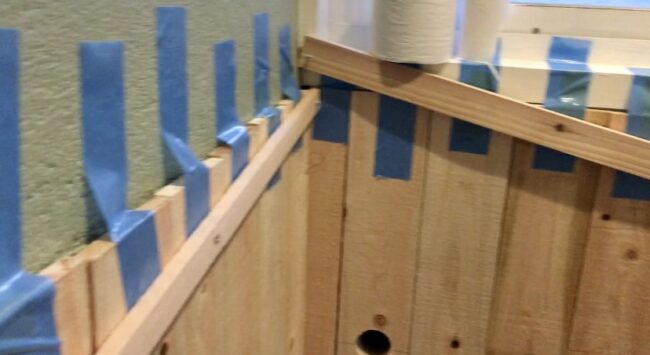

step4.板をテープで仮止めして雰囲気を確認

ボンドで接着する前に、板をテープで仮止めして雰囲気を確認します。

今回使う板は、加工処理のしていない天然木のため、どの程度の反りなのか状態を確認します。

反り具合によって、どちらの面を表にするのか、板を選別しながら仮止めを行います。

ただ、単純にテープで仮止めしてるわけじゃないのね

こう見えて、板の反り具合や、節の位置などの全体的なバランスを考えながら板の配置を考えているんだよ

1枚1枚、入念にチェックするため非常に時間がかかる作業になります。

ヒノキ板を仮止めしていく様子

夫と息子の2人で作業をしています。

今回、息子はテープを貼る係ですね。(当時中学1年生)

ヒノキ板を仮止めしている様子

スポンサーリンク

step5.最後の板が綺麗に収まるようにカットします

この作業は非常に重要です!!

初めて(素人)の方が一番難しいのはこの作業かもしれません。

腰板を貼っていく場合、枚数が合わないと、きちんと施工出来ません。

従って、最初に何枚で壁の端から隅まで、施工できるかを計算しておく必要があります。

ここの壁面の板の枚数は5枚で、一番右隅の部分の板を幅5cmほどをカットしないと板が綺麗の収まらない事が判明しました。

赤線の部分の板の幅を決めてる様子

線を引く様子

カット線に沿って丸ノコでカットする様子

カットした板を試しに合わせている様子

カットした板の下側の様子

どんどん板の仮止めをしていく、トイレ入り口側近辺の様子

トイレの窓下に板を仮止めする様子と別サイズの板を作る赤線の様子

やはり、隅の部分の板のカットが必要になり、5センチ幅にヒノキ板をカットしました。

カットしたら、試しに板をはめ込んでみて、うまく板が収まるかチェック。

この時に、ハンマーを使うと便利ですよ。

サイズを測ってカットした板のサイズ確認をしている様子

板の仮止めが、あと1枚で終わる様子

ピッタリとはめ込む事ができて、全面の腰壁の仮止め作業が終わりました。

スポンサーリンク

step6.下地に穴をあける

板は、釘留めせずに両面テープやボンドのみで固定することも可能です。

しかしボンドのみや、両面テープでの固定は耐久面で劣りますから、やはり釘でしっかりと固定するのがおすすめです。

我が家が使ったヒノキの無垢板には、たくさんの反りの入った板があったわ。

だから、ボンドで完璧に接着しても、浮くことがあるから釘打ちは必須なんだよ!

コンクリートに穴を作っている様子

トイレ4面の壁のうち、この1面だけが下地がコンクリートで、後の3面は木の下地になります。

コンクリートにビスを留めやすくしようと、下地穴をコンクリート電動ドリルで穴を開けてみましたが・・・

コンクリートに、電動ドリルで穴をあけることができませんでした。

仮止めの板が倒れないようにおさえている助手の息子の様子

3箇所、電動ドリルで試しましたが、うまく下地穴ができないので諦めることにしました。

別の方法を考え付き、ここは一件落着です。

別の方法は、「step8の巾木と見切りをボンドと釘で取り付けます」でお伝えします。

コンクリートにビス打ちできるように穴を作っている様子

コンクリートに下地穴を作ることは諦めて、次の工程に進んでいきます

スポンサーリンク

step7.板をボンドで接着していきます

ヒノキ板をボンドで接着していきます。

ここは、息子の役目になりました。

木工ボンドを板に塗る様子

木工用ボンドで塗っていきます。

今回使ったボンドは、「コニシのらくらくパック1Kg」というものです。

- ボトルやバケツのボンドだと、どうしても最後隅に残って取りきれないが、袋状だと無駄なく使い切ることができ、絞り出しやすくてとても使いやすい。

- 「コニシのらくらくパック1Kg」は、袋状なので、容器に入れ替えなくてもそのままダイレクトに使えるのがとても良いです。

パッケージの角をカットして、注ぎ口も自分で調整することができるので作業がやりやすいです

接着力もとても良いで、おすすめです

ボンドを直接、板の上に出す様子

容器タイプのボンドと違って、絞りやすく、子供でも簡単に使うことができます。

ハケを使ってボンドを伸ばす様子

この時、ボンド専用ゴムヘラがなかったので、スクレーパーを使ってボンドを塗りました。

[スクレーパーについて]

スクレーパーとは、対象物についているものをはがすときに使われることが多い道具です。

例えば、古い塗装をはがしたり、汚れやゴミをこそげ取ったりと活用範囲は広め。

↑上の写真で息子が使っているスクレーパーは、百円ショップダイソーで買ったものです。

↓下の写真は、百円ショップダイソーで買ったスクレーパーです。

百円ショップダイソーで買ったスクレーパーの様子

この様に、刃の大きさも豊富にそろっています。

我が家は、砂壁を削る目的でこのスクレーパーを買いました。

「砂壁を削るDIY」については、こちらを参考にしてください!

スクレーパーはボンドヘラの代用にもなる優れものだということがわかったわ!

道具は、「専用の道具じゃなきゃ絶対にダメ!」ということはないので、臨機応変に対応していきましょう!

これは、家のリフォームをやっていく過程で、学んだことだわ

DIYには、臨機応変な対応と工夫が必要になります

スポンサーリンク

息子がヒノキ板にボンドを均等に塗れたら、夫に渡し、ヒノキ板を壁に貼っていきます。

しばらくは、この作業の繰り返しです。

ボンドをムラなく塗った様子

板に塗って、壁に接着していく流れ作業は続きます。

ボンドを塗ったヒノキ板を壁に貼り付ける様子

ハンマーで叩いて壁に接着しながら、板の位置も垂直に貼れているかどうか確認していきます。

板を正確に貼りたい場合は、上から糸を垂らしながらやると、まっすぐに貼る事ができますよ。

仮留めテープはとらずに、また再度、留めておきましょう。

きちんと接着するようにハンマーで軽く叩き、位置調整もハンマーで行う様子

全体のバランスも確認しながら、板を貼っていきます。

ボンドを塗った板を、ハンマーで叩きながらコンクリートに貼り付けていく様子

そして、板のボンド接着作業が、ついに完成しました!

この段階で、全くのど素人がやったとは思えない程の出来栄えでは?!

↓下の写真をご覧ください!

それって、自画自賛?!

ヒノキ板を全部ボンドで接着し、乾かしている様子

ヒノキ板を全部ボンドで接着し、乾かしている様子

見切りとは、腰板の上部につける木材のことです。

キレイに板が貼れていますね。

ヒノキ板を全部ボンドで接着し、乾かしている様子

ボンドを完全に乾かすために、1日おきました。

ヒノキ板を全部ボンドで接着し、念のためテープで留めて乾かしている様子

ヒノキ板を全部ボンドで接着し、乾かしている様子(トイレ窓の下部分)

ヒノキ板を全部ボンドで接着し、乾かしている様子

キレイな施工になっていますね。

初心者の素人にしたら上出来ではないでしょうか?!

ヒノキ板を全部ボンドで接着し、乾かしている様子

ヒノキ板を全部ボンドで接着し、乾かしている様子

朝から始めたので、今回の一連の作業は1日を費やしました。

達成感があり、いろんな角度から腰壁の出来具合に見入ってしまいます。

ヒノキ板を全部ボンドで接着し、乾かしている下側の様子

スポンサーリンク

step8.巾木と見切りをボンドと釘で取り付けます

巾木をつけた様子

いつの間にか、巾木が取り付けてあったので驚きました。

巾木(はばき)とは、壁と床の境目につける、壁の下部にある木材です。

板をまとめて、下から支える役割があります。

巾木があることで耐久性が増し、傷つきやすい最下部を保護する役目もあります。

ブルーシートを取り除いたクッションフロアの様子

ブルーシートを取り除いたクッションフロアと巾木の様子

トイレの下部全面に巾木を設置しました。

床と壁の境目がわかり、見た目もスッキリさせる事ができます。

ブルーシートを取り除いたクッションフロアと水洗トイレの排水管の様子を様子

巾木取り付けの後は、見切りを取り付けていきます。

見切りは、腰板の上部につける木材です。

上部からも板をおさえてまとめ、巾木と合わせることで、より耐久力を上げることができます。

さらに見栄えがよくなりますから、インテリアとしての機能も備えています。

見切り材を取り付けた様子

見切りも、トイレの腰板の上部全面に取り付けました。

こちらの見切りは、下地が木だったので、ボンド接着後ビス留めして取り付ける事に成功。

見切り材の様子

見切り材を、腰板の上部にボンドで接着し、見切り材の端とトイレの建具にL型金具を使って固定。

さらに、9センチの長さのビスを使って、見切りから腰板にかけてビス留めをしました。

ビス打ち箇所を青の線で印を付けた様子

説明が難しくて伝わりにくいかもしれませんが、ボンドだけで終わらせる事なく、ビス留めを行って頑丈な仕上がりに施工しました。

スポンサーリンク

step9.ペーパーホルダーなどを取り付ける

水洗ボールとリモコンとペーパーホルダーが取付けられた様子

ペーパーホルダーの本体を取り付けるための土台をネジで留めている様子

ペーパーホルダーの土台のアップの様子

このペーパーホルダーはイケアで安く買いました。

とてもシンプルなデザインで、使いやすくてとても気に入っています。

値段がいくらか忘れてしまいました。

記憶では500円くらいだったような気がします。

ペーパーホルダーの本体を取り付けるための土台をネジで留めている様子

ペーパーホルダーの位置を確認している様子

スポンサーリンク

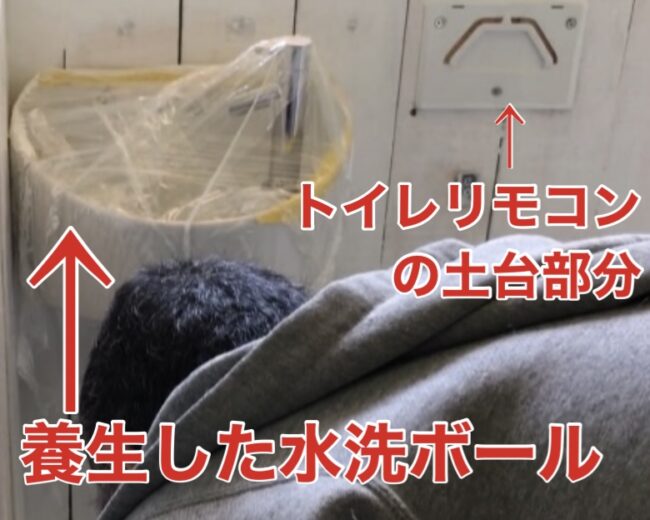

step10.水洗ボールなどを養生して、ペンキを塗る

水洗ボールなどを養生して、ペンキを塗ります。

今回使用したペンキはエコフラット60の水性塗料で白を選びました。

先ほど紹介した、ネクストカラーが扱う塗料は、とにかく安いんです!!

なぜ安いのかというと、中古の塗料を売っている会社なんですよ

そのような会社があるなんて本当にありがたい会社です。

家全体のリフォームとなると、たくさんの塗料が必要になります。

正規の値段で買うとなると高額になり、私たちが目標とする「できるだけ低コストで行うDIY」からかけ離れてしまいます。

こちらの会社「ネクストカラー」は、ヤフーオークション一にも出品しており、我が家はヤフオクからの購入で一斗缶のペンキを入手。

ヤフオクからの購入で一斗缶のペンキを入手。

こちらの会社「ネクストカラー」は、ヤフーオークションにも出品しており、我が家はヤフオクからの購入で一斗缶のペンキを入手。

安くて500円から、高くて3,000円なので、本当にお買い得!!

業務用の塗料が50%~80%OFF (業者仕入価格からの価格設定)

在庫の中古塗料だからこそ出来る価格です!

普段仕入をされるプロの方でも「これは安いぞ!?」と思う価格にしているそうですよ。

※参考

- 5000円の塗料が → 2900円(送料込み)

- 10000円の塗料が → 4900円(送料込み)

- 25000円の塗料が → 6900円(送料込み)

中古塗料ですが、使っていても中古だと感じることなく使えるのでおすすめです。

スポンサーリンク

我が家のペンキ事情をお話しできたので、水洗ボールの養生とペンキ塗りについて紹介します。

水洗ボールの養生とリモコンの上物を取り外した様子

グルグル巻きにして、水洗ボールを巻いたので、ペンキがつくことがなかったです。

また、塗料が付かないように、トイレのリモコンの上物、スイッチパネルは取り外しました。

養生作業ができたら、いよいよペンキ塗りです。

ハンドル付きローラーとハケとペイントローラートレーを用意します。

ハンドル付きローラーは、ペンキ塗装DIYでは必需品になるので、気に入ったものを買うことをおすすめします。

百円ショップダイソーにも売っていて、100円とは思えないクオリティで驚きました。

試してみる価値はありますよ

ペンキ用のハケも用意しましょう

ローラーで塗れない細かな部分にハケを使って塗っていきます。

大きいハケと小さいハケがあると、なおいっそう作業効率が上がります。

ペンキ用トレイも用意します。

他のもので代用もできそうですが、ローラーとの相性が良く、ペンキ専用だけあってとても使いやすいです。

安く買えるので、一つあると便利だと思います。

ローラーとハケの2つを使いながら、腰板を塗っていきます。

ペンキは白を使い、キレイな仕上がりにしたいので2度塗りが基本です。

ハケを使いペンキ塗りの準備をする様子

白のペンキで塗っている様子

板にペンキを塗っていく様子

色むらが出ないように注意しながら塗ったら完成になります!

そして完成したトイレがこちらです!

タンクレストイレの周りの様子

今回設置したのはTOTOのネオレストタンクレストイレで、近所の業者さんで24,2600円で購入しました。

この便器を選んだ理由は、4匹の猫がいるからです。

猫がタンクに乗った衝撃で、タンクの蓋がズレ落ちて割れる危険を避けるためです。

[我が家のタンクレストイレおすすめポイント]

汚れがたまりやすい便器のフチ裏がないので、とても掃除がしやすいです。

便器の縁を握るようにして、シートをさっと拭くだけでトイレ掃除ができるので、おすすめします。

トイレの水洗ボール周りの様子

今回設置した水洗ボウルはTOTOの【LSH90AAP】で近所の業者さんで46,100円で購入しました。

この水洗いボウルを選んだ理由は、狭いトイレに合う、手洗い器だと選択肢が無いようでです。

業者さんにすすめてもらった、小さい手洗いボウルに決めました。

それが下の写真のものになります↓

小さくて、こじんまりとしていますが、とても使いやすくて気に入っています

なんと、タンクレストイレと手洗いボールを10,1100円値引きしてくれました。

2つ合わせて、288,700円が合計18,7600円の支払ですみました!感謝です!

移住直後のトイレの様子

だいぶ生まれ変わりました!

4年経った今でも、とても快適にトイレを使うことができています!

今でさえ、トイレに行く度に、感慨深い気持ちにさせられます。

スポンサーリンク

トイレのDIYが難しいと感じた場合の対処法

古民家のトイレのDIYをするのが、自分でできるのが難しいと判断した方に提案です。

「くらしのマーケット」を使って、相談をして見積もりだけでも取得してみるのもオススメです。

暮らしのサービスを

オンラインで予約するなら!【くらしのマーケット】

![]()

また、忙しくて「トイレのDIY」をやる時間のない方も、プロに依頼するのも良いかもしれません!

まとめ

ヒノキの無垢板を使って古民家トイレの壁を腰壁にリフォームした施工方法についてご紹介しました。

step1〜10をもう一度振り返ってみましょう。

古民家トイレのDIYでヒノキの無垢板を使って腰壁にリフォームした施工方法

step1.元々の壁から巾木やタイルを取り除く

steo2.板を必要な長さにカットします

step3.排水管や止水栓など障害物のある箇所は板をくり抜きます

step4.板をテープで仮止めして雰囲気を確認

step5.最後の板が綺麗に収まるようにカットします

step6.下地に穴をあける

step7.板をボンドで接着していきます

step8.巾木と見切りをボンドと釘で取り付けます

step9.ペーパーホルダーなどを取り付ける

step10.水洗ボールなどを養生して、ペンキを塗る

当時、DIY初心者だった私たちが、トイレの壁をおしゃれな腰壁にリフォームする事ができました。

必要な道具を揃えて、ポイントをおさえて実践すれば、初心者でもリフォームする事ができるんです!

玄関を腰壁にDIYした様子

DIYで脱衣所の壁を腰壁にした様子

DIYで脱衣所の壁を板貼りした様子

DIYした脱衣所の壁を板貼りにした様子

DIYした洗濯機周辺の板貼りの様子

インテリアにこだわりたい方、クロスを貼っただけの壁面では物足りないと感じている方は、挑戦してみてはいかがでしょうか。

素材を選べば、安く手に入り、作り方も難しくありません。

腰壁をDIYしてすてきな部屋を手に入れてください。

腰壁は特別な道具が必要なく、作り方も簡単ですからDIY初心者にもおすすめです。

また、今回腰壁にしたこのトイレの壁は砂壁でした。