スポンサーリンク

天井を板張りDIY!必要な道具と費用、施工方法とは?

天井の板張りDIYのやり方(施工方法)は以下の通りです。

[天井の板張りのやり方(施工方法)]

- 板を抑えるための下地を入れる

- 板をキレイにする

- 板をカットする

- カットしたサイズの板があっているか確認

- 木材を組み込んでいく

- ビスを使って板を固定する

- インパクトドライバーでビス止めする

- 板の端を揃えるためにカットする

今回使う板は、羽目板ではなく、無垢材の一枚板をそのまま施工しています。

羽目板は、板の両サイドに凸凹の刻みが加工されている板のことで、パネル式に連続してつなぎ合わせることができます。

加工するので費用が高くなるため、我が家では使ったことがありません。

1枚板の無垢材は、何も加工をしていない板のことで、費用が当時1枚約100円(1820×9×9mm)と安く、ホームセンターで購入することができました。

↓下の写真は夫と息子が2人で天井板の張り付け作業を行なっている様子です。

2カ所目をビス止めしている様子

↓DIYで天井板の張り付けをして、一部分の和室の天井が完成しました。

DIYで天井板を張替えた様子

↓下の写真の向かって右側は、押入れを壊した直後の和室の天井のbeforeの写真です。

押入れは、湿気とカビと悪臭で使えない状態だったので解体することに・・・

解体した時に、押入れの天井も腐っていたので、天井板も取ることにしました。

↓天井板がない状態が2年近く続き、やっとこの天井をDIYする日がやってきました。

DIYで天井の張替えを行う前の様子

↓DIYが完成した写真です。

DIYで天井の張替えを行った後の様子

↓8枚の天井板はすでに張っていました。あと2枚の板を張れば作業は終わりです。

天井張り替えが後2枚で終わる様子

スポンサーリンク

天井の板張りに必要な道具とは?

天井を板張りする時に実際に使用した道具を紹介します。

この道具はあったほうが便利なので、これらを参考にして買い揃えることをオススメします。

| DIYで天井を張替えるのに必要な道具 | ||

| 商品名 | 写真 | 使用用途 |

| ヒノキ板10枚 |

|

|

| マキタ マルノコ |

|

|

| ゴムハンマー |

|

|

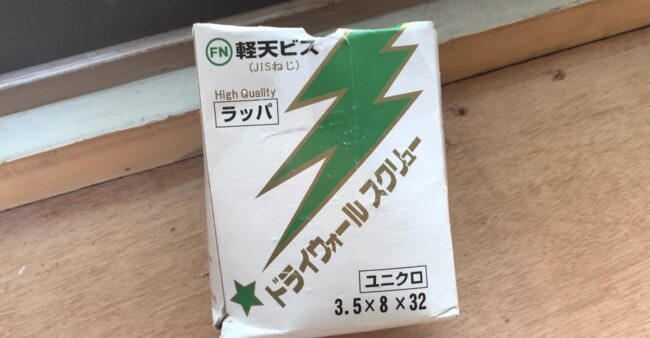

| 軽天ビス |

|

|

| メジャー |

|

|

| ボールペン |

|

|

| L型定規 曲尺小型 (裏面角目白目盛) |

|

|

| マキタ 充電式インパクトドライバー |

|

|

| ノコギリ |

|

|

| 軍手 |

|

|

| 脚立 |

|

|

| ぞうきん |

|

|

スポンサーリンク

今回使用した板について

今回使用した板は廃材で、10枚使いました。

庭の柵を作った時にでた廃材で、購入先はホームセンターコメリです。

| 板の種類 | 板のサイズ | 価格 |

| 無垢材のヒノキ板 | (約)1820×9×9mm | 100円税込 |

無垢材とは、天然木から切り出した1枚の板を指す言葉です。

薄い板を張り合わせてその上から化粧材を貼った合板とは違い、1枚1枚がそれぞれに異なる表情がある板です。

今回の天井の張り替えDIYで実際にかかった費用とは?

私たちの場合、家全体をDIYしているので最低限の道具は揃っている状態で、張替えに使用した板は、すべて廃材を利用しました。

そのため、天井の張替えDIYのために購入した商品はひとつもなくて、DIY費用はゼロ円です。

家にあるものでまかなえることができました。

スポンサーリンク

天井の板張りDIYの施工方法とは?

我が家が行なった天井の板張りのやり方(施工方法)を手順ごとに紹介しますね。

[天井の板張りのやり方(施工方法)]

- 板を抑えるための下地を入れる

- 板をキレイにする

- 板をカットする

- カットしたサイズの板があっているか確認

- 木材を組み込んでいく

- ビスを使って板を固定する

- インパクトドライバーでビス止めする

- 板の端を揃えるためにカットする

step1.天井板を抑えるための下地材を入れる

ヒノキ板を抑えるための下地材を入れます。

この時の下地材も廃材を使いました。

↓下の写真、すでに下地材がついているのが赤線、これから下地材をつける場所が黄色線になります。

下地材を付けた位置などを赤線などで引いた様子

↓私が出かけている間に、8枚はすでに張ってあったのでビックリしました。あと2枚の板を張れば作業は終わりの状態です。

天井張り替えが後2枚で終わる様子

スポンサーリンク

step2.板をキレイにする

廃材の板を使うので、水洗いや雑巾などで板をキレイにします。

また、釘やビスなどが板に付いていたら取り除いて、使える状態にします。

↓庭に置いてある廃材を作業台に運んでいます。

庭にある廃材を運んでいる様子

庭にある廃材を運んでいる様子

↓板を雑巾で拭いてキレイにします。

廃材を綺麗に雑巾でキレイにしている様子

↓板に釘やビスがあったら取り除きます。

廃材についているビスを取り除いている様子

スポンサーリンク

step3.板をカットする

板の長さを測って板をカットします。

板をカットするためにメジャーで計測している様子

↓真っすぐにカットするために、L型定規があると直角にカットできます。

直角定規を使いカットする線を引いている様子

↓カットする線をペンで引いたら、丸ノコでカットします。

カットする線が引けた様子

電動ノコギリを使って引いた線をカットしている様子

板をカットした瞬間の様子

キレイにカットできた様子

↓カットする時に板が動かないように、板の端を息子がおさえてます。

板をカットするのに息子も協力していたをおさえている様子

↓板がカットできたら、天井に板を貼り付けていきます。

カットできた板を持ってDIY部屋に向かう様子

スポンサーリンク

step4.カットしたサイズの板があっているか確認

メジャーで正確に測ったとしても、現場に持っていくと「サイズが違う!」ということは、我が家ではしょっちゅあることです。

なので、まずはカットしたらサイズ確認を行います。

↓写真はカットしたサイズの板があっているか確認している様子です。

カットした板のサイズが合っているか確認している様子

↓この時、板の反り具合やふしの位置なども考えながら、板を張っていきます。

板の反り具合を確認している様子

↓板の反り具合を確認している様子です。

板の反り具合を確認している様子

step5.木材を組み込んでいく

板のサイズがあっていることが確認できたら、木材を組み込みます。

「組み込む」とは、カットした板を「差し込む、入れる」と言った意味です。

この時にハンマーを使って直接叩きます。

ハンマーを使って板を収めている様子

ハンマーは、ゴムハンマーを使っていて、ゴム製だと叩いても跡がつきません。

スポンサーリンク

step6.ビスを使ってビス止めをする

板の組み込みが完成したら、ビスを使って板をビス止めします。

ビスとは、小ねじのことを指します。

↓下の写真は、今回私たちが使ったビスです。

長さが3.5センチのビス

ネジはらせん状の溝があるのが普通で、回転させてモノとモノとを結合させる仕組みです。

ネジ山がついていることによって、引っ張る力には釘よりもぐっと強くなります。

従って、縦方向にしっかり入り込みますので、いったんビス止めしたら抜けることはまずありません。

そのため、役割としては、釘と同じように、部材同士を締め付けるたり固定したりする機能を果たす部品です。

建築における内装・屋根・外装や、様々な電気製品、機械製品でビスが用いられています。

インパクトドライバーとビスの箱

↓ホームセンターコメリで買いました。

今回使用したビスの箱

↓ネットからでも購入できます。

step7.インパクトドライバーでビス止めをしていきます。

インパクトドライバーを使うことで、作業が早くて、楽になる、大変便利な道具です。

使っていくうちに、コツをつかむことができ、うまく使えるようになるので安心してくださいね。

↓インパクトドライバーを使ってビス打ちしている様子です。

ビス止めしている様子

↓息子に板をおさえてもらいながらの作業になります。

端側のビス止めができた様子

↓2カ所目の下地材にビス打ちしています。

真ん中の下地にビス止めをしている様子

↓3カ所目の下地材にビス打ちしています。

3カ所目をビス止めしている様子

スポンサーリンク

9枚目の天井の板張り終了

↓9枚目の板を張り終えることができました。

9枚目を貼り終えた様子

9枚目を貼り終えた様子

9枚目を貼り終えた様子

9枚目を貼り終えることができたので、最後の板を張ります。

最後の10枚目の板を貼る

柱の分、板の長さが短くなるので、最後の板は測り方に注意が必要です。

早速メジャーで測ります。

最後に張る板の長さをメジャーでは買っている様子

↓151センチにカットすることになりました。

板の長さを151センチにカットしている様子

↓カットできたので、早速、板のサイズ確認です。

カットした板のサイズ確認をしている様子

↓柱にぶつかって、カットした板を組み込むことができません。

うまくカットした板が収まることができずに苦戦している様子

↓何度か試してみても、板を組み込むことができません。

うまくカットした板が収まることができずに苦戦している様子

↓もう一度、板の長さを測り直してカットすることにしました。

板の向きを変えたり色々試したが、諦めた様子

↓先ほどは151センチにカットしましたが、147センチにカットします。

板の長さを147センチに測り直している様子

スポンサーリンク

↓カットし直した板を持って再びDIYの部屋へ行きます。

再度挑戦して板を張りに行く様子

↓試しにはめ込んでみます。

うまく板をはめ込むことができた様子

↓今度はうまくはめ込むことができました。

ハンマーではめ込んでいく様子

↓でも板の反り具合などが気になり、板の位置を逆にしてみることに・・・

板の収まりが悪いにで板を逆にしてみる様子

↓無垢材なので、反り具合やフシの位置などを考えながら張り付けます。

板の収まりが悪いにで板を逆にしてみる様子

↓板の配置が決まり、組み込もうとしている様子です。

板の収まりが悪いにで板を逆にしてみる様子

↓板を組み込んだらハンマーで叩きます。

板がきちんと収まっているか際数確認をしている様子

↓板の組み込みができたら、インパクトでビス打ちをします。

ビス止めしている様子

↓息子がビスを渡す役目です。

助手の息子がビスを取っている様子

↓3カ所目の下地材にビスを打っている様子で、ここが打てたら完成です。

3カ所目をビス止めしている様子

↓ビス打ちのアップ画像

3カ所目のビス止めが完成した様子

↓完成です。

天井張りが完成した様子

↓でも、天井に張り付けた10枚の板の端が揃っていないことが気になり、端を切り揃えることになりました。

板の長さが均一になってない様子

スポンサーリンク

step8.板の端を揃えるためにカットする

↓ノコギリを使ってカットすることにしましたが、なかなかうまカットすることができません。

板の長さを揃えている様子

↓丸ノコを使ってみることに・・・

電動ノコギリを使って板をカットしている様子

↓丸ノコを使ってもうまくカットできませんでした。

電動ノコギリを使って板をカットしている様子

↓「板の端を揃えるためにカットする」作業は時間がかかりそうなので、別の日にやることになりました。

なので、とりあえずは完成です。

天井張りが完成した様子

↓別の角度から見た、天井の板張りの様子です。

天井張りが完成した様子

天井張りが完成した様子

↓天井に板を張った後に黒の塗料で塗ってみました。

天井に板を張った後に黒の塗料で塗った様子

↓DIYで和室の天井を黒のペンキで塗装してみました。

↓今回活躍した道具達

今回使った道具の様子

2年間、天井がない状態が続いていました。

猫が天井裏に入ってしまって、いつもヒヤヒヤしていたので、これで安心して和室を使えそうです。

本当に天井に板を張ることができて良かった、嬉しい!

スポンサーリンク

まとめ

我が家が行なった天井の張り方(施工方法)を振り返ってみましょう。

[天井の板張りのやり方(施工方法)]

- 板を抑えるための下地を入れる

- 板をキレイにする

- 板をカットする

- カットしたサイズの板があっているか確認

- 木材を組み込んでいく

- ビスを使って板を固定する

- インパクトドライバーでビス止めする

- 板の端を揃えるためにカットする

畳1畳分の板の張り替えができて本当に良かったです。

廃材を利用できたので費用もかからず、素人でもここまでできれば満足です。

今回の施工期間は約1日です。

2人でやったので、1日で終えることができましたが、1人だと倍以上の時間がかかるかもしれません。

↓今回、天井張りDIYをした部屋に、タイルカーペットをDIYをして貼ってみました。

↓壁も壊しちゃいました!