スポンサーリンク

田舎移住後に必要な8つの行政手続きと申請手順とは?

田舎移住後に必要な8つの行政手続きと申請手順は以下の通りです。

[必要な行政手続き6つと、行政手続きの流れ]

1.転入届

2.転居届

3.国民健康保険の手続き

4.国民年金の住所変更

5.印鑑登録

6. マイナンバーカードの住所変更

7.児童手当の認定申請

8. 子供の転校手続き

上記の8つの行政手続きは以下のように該当する人としない人に分類できます。

●すべての人が行政(役所)で行う移住手続き

・住民票の移動:転入届・転居届

●一部の人が行政(役所)で行う移住手続き

・国民健康保険の手続き

・国民年金の住所変更

・印鑑登録

・マイナンバーの住所変更

●子供がいる人が行政で行う移住手続き

・児童手当の認定申請

・子供の転校手続き

以上の6つが移住後に行う必要がある行政手続きになります。

このように移住する時は、手続きがたくさんあります。

今回の記事では、移住後に行う行政手続きについて紹介します

移住後に必要な手続きは、すべての人に必要な移住後の行政手続きと、一部の人に必要な行政手続きがあるので、それぞれ見ていきましょう。

すべての人が役所で行う移住後の手続きとは?

すべての人が役所で行う移住後の手続きは、住民票の異動になります。

手続き方法は2つあり、転入届か転居届のどちらかを提出します。

- 違う市区町村内へ引っ越した場合は、転入届 を提出します

- 同じ市区町村に引っ越した場合は、転居届 を出す事になります。

それでは、転入届と転居届について詳しく説明していきますね

転入届とは?

違う市区町村内へ引っ越した場合は、転入届 を提出します。

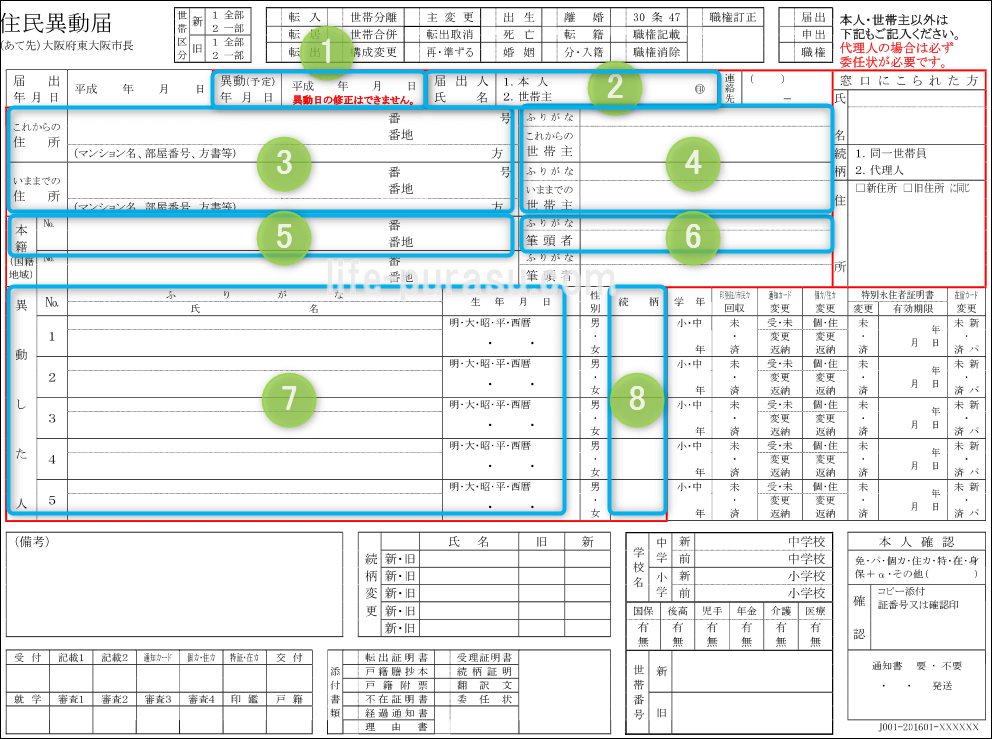

※転入届の様式は各市区町村によって異なります。

大体は転出届・転居届・転入届・世帯変更届は共通の様式となっています。

役所では「転入届」ではなく「住民異動届」という用紙として置いてありますので、そちらに記入しましょう。

※届出用紙はネットからダウンロードできる市区町村役場もあります。

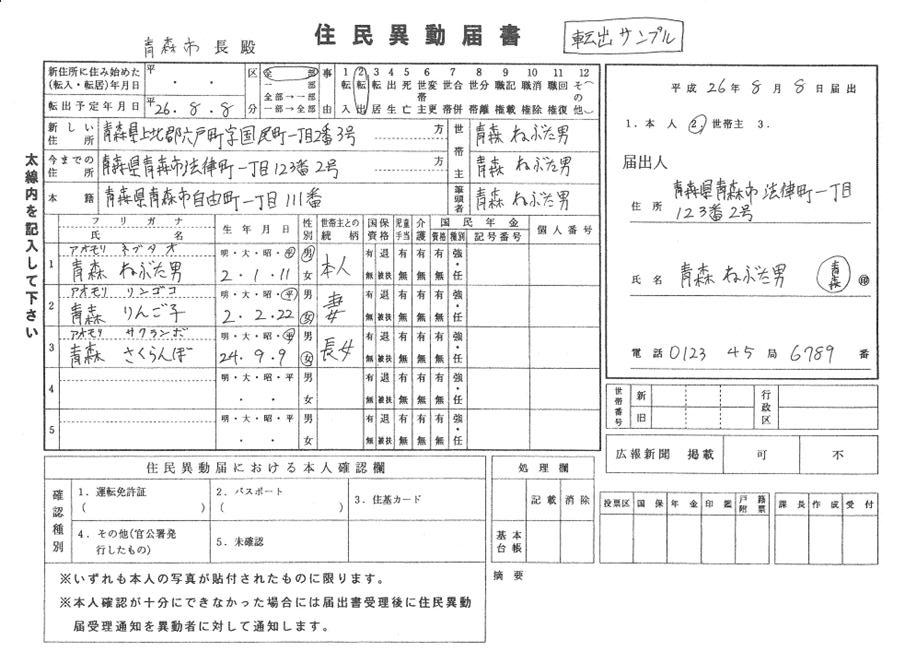

↓転出届の書き方のサンプル

転入届についての書き方についてはこちらのサイトを参考にしてください

↓

〜住民票移動について[一目でわかる手続き解説]〜

引っ越し後は何かと忙しいですが、転入届には「引っ越し後14日以内」という期限があるので、忘れないようにしましょう。

※移住後14日以内に転入届を提出しなければ、最大5万円の過料(罰金)がかかることがあります。

転入届に必要なもの

| 手続き先・届出先 | 新住所の役所 |

| 届出人 | ・本人 ・世帯主 |

| 必要なもの | ・印鑑 ・転出証明書 |

| 届出期間 | 移住後14日以内 |

転入届の提出には「転出証明書」が必要なので、忘れずに持参しましょう。

詳しくは転出届の項を読んで下さいね。

転入届と同時に済ませておきたい手続き

何度も役所に足を運ぶのも面倒なので、転入届をする時に、同時に済ませておきたい手続きがあります。

・国民健康保険

・国民年金

・印鑑登録

・マイナンバーカード

・児童手当

転居届とは?

同じ市区町村に引っ越した場合は、移住後に転居届 を出す事になります。

役所では「転居届」ではなく「住民異動届」という用紙として置いてありますので、そちらに記入しましょう。

転居届は、転出届・転入届と違い、1度役所へ行くだけで手続きをすることができます。

※転居届の様式は各市区町村によって異なります。

大体は転出届・転居届・転入届・世帯変更届は共通の様式となっています。

※届出用紙はネットからダウンロードできる市区町村役場もあります。

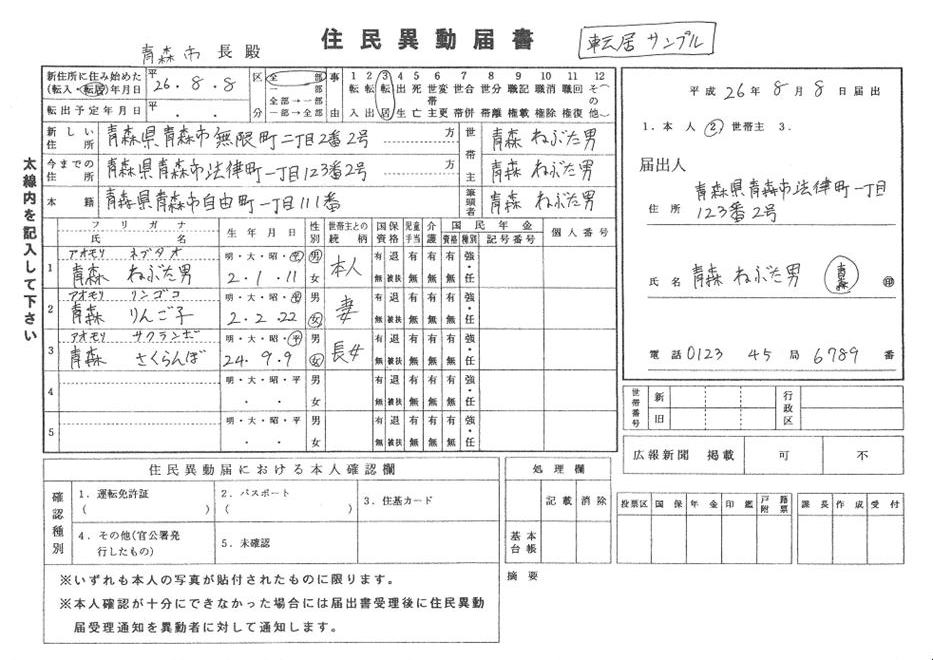

↓転居届の書き方のサンプル

転居届についての書き方についてはこちらのサイトを参考にしてください

↓

〜住民票移動について[一目でわかる手続き解説]〜

なお以下は大阪府東大阪市のフォーマットを例としていますが、冒頭でもお伝えしたように、記載内容は各自治体に大きな差異はありません。↓

こちらのサイトも転居届についての書き方が詳しく掲載されているので参考にしてください。

↓

Life+|人生経験や体験を伝える。

転居届には「引っ越し後14日以内」という期限があるので、忘れないようにしましょう。

忘れた場合は、裁判所から過料を請求される事もあるようです。

転居届に必要なもの

| 手続き先・届出先 | 新住所の役所 |

| 届出人 | ・本人 ・世帯主 |

| 必要なもの | ・転居届(役所に用紙があります) ・届出人の身分証明書 ・届出人の印鑑 ・国民年金手帳(国民年金加入者のみ) ・国民健康保険証(国民健康保険加入者のみ) ・住民基本台帳カード(交付している場合) |

| 届出期間 | 移住後14日以内 |

スポンサーリンク

一部の人が役所で行う移住後の手続きとは?

一部の人が役所で行う移住後の手続きは3つあります。

一部の人が役所で行う移住後の手続きは3つ

- 国民健康保険の手続き

- 国民年金の住所変更

- 印鑑登録の手続き

以上の3つが、一部の人が役所で行う移住後の手続きになります。

詳しく解説します。

国民健康保険の手続き

自営業者や農林水産業従事者など『第1号被保険者』に該当する人は、同一市区町村に引っ越したか、他市区町村に引っ越したかで、行う手続きが変わります。

同一市区町村で引っ越した人は住所変更の手続き、他市区町村に引っ越した人は新住所の市区町村役場で加入手続きを行います。

何度も役所に足を運ぶのも面倒なので、転入届 をする時に、同時に済ませておきましょう。

| 手続き先・届出先 | 新住所の役所 |

| 届出人 | 世帯主 |

| 必要なもの | ・印鑑 ・転出証明書 ・身分証明書 |

| 届出期間 | 引っ越し後14日以内 |

国民年金の住所変更

国民年金に加入している場合、引越し先の役所で住所変更の手続きをしなくてはいけません。

何度も役所に足を運ぶのも面倒なので、転入届をする時に、同時に済ませておきましょう。

なお、引っ越し前の手続きはありません。

| 手続き先・届出先 | 新住所の役所 |

| 届出人 | 本人 |

| 必要なもの | ・印鑑 ・国民年金手帳 |

| 届出期間 | 引っ越し後14日以内 |

印鑑登録の手続き

市外に引っ越す場合、引越し先の役所で印鑑登録の手続きをしなくてはいけません。

何度も役所に足を運ぶのも面倒なので、転入届 をする時に、同時に済ませておきましょう。

引っ越し前の手続きについては、印鑑登録の廃止手続き の項をご覧下さい。

| 手続き先・届出先 | 新住所の役所 |

| 届出人 | ・印鑑登録する本人 ・代理人 |

| 必要なもの | ・実印として登録する印鑑 ・身分証明書 ・委任状(代理人の場合) |

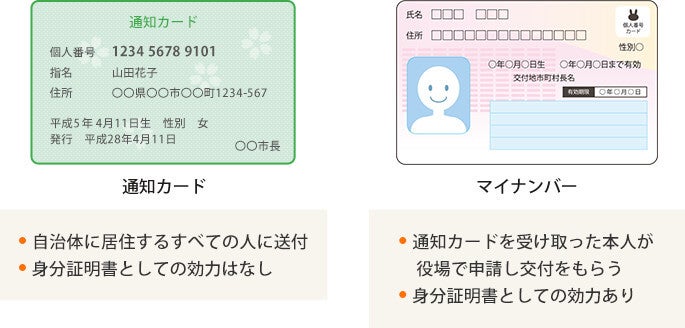

マイナンバーの住所変更

他市区町村へ引越した人も、同一市区町村で引っ越した人も同様に登録住所の変更を行います。

マイナンバー通知カードもしくはマイナンバーカードと一緒に、身分証明書・印鑑などを持って行きます。

「マイナンバー通知カード」と「マイナンバーカード」は、全く違うものなので、まずは自分がどちらのカードを持っているか確認しましょう。

- マイナンバーカード

- 自分で役所に申請して作ってもらったカードで顔写真がついている。カードの作成は任意なので持っていない人もいる

- マイナンバー通知カード

- マイナンバー制度が始まった時に全ての人に届いた書類で顔写真はついていない。マイナンバーカードを発行したら役所に返還する

スポンサーリンク

子どもがいる人が役所行う移住後の手続きとは?

子どもがいる人が役所行う移住後の手続きは2つです。

1.児童手当の認定申請

2.学校の転校手続き

詳しく解説しますね。

児童手当の認定申請

中学校修了までの子供を養育している人は、児童手当の認定申請をしましょう。

何度も役所に足を運ぶのも面倒なので、転入届 をする時に、同時に済ませておきましょう。

引っ越し前の手続きについては、児童手当の受給事由消滅届 の項をご覧下さい。

| 手続き先・届出先 | 新住所の役所 |

| 届出人 | 養育者 |

| 必要なもの | ・印鑑 ・請求者名義の銀行口座番号 ・厚生年金 ・健康保険証の写し又は年金加入証明(共済年金加入者のみ) ・引越し元で発行した課税証明書(または所得証明書) |

| 届出期間 | 引っ越し後15日以内 |

引越し元で発行した課税証明書(または所得証明書)、印鑑、銀行口座番号、厚生年金または国民年金番号が必要になります。

学校の転校手続き

引越し後、転居届もしくは転入届を提出したら『入学通知書』を発行してもらいます。

もらった『入学通知書』は、引越し前の学校でもらった『在学証明書』・『教科書給与証明書』などとともに、転校先の学校へ提出します。

移住前の転校の手続きについては、学校の転校手続きの項をご覧下さい。

スポンサーリンク

行政手続き以外にも田舎移住後に必要な手続きとは?

田舎移住後は、行政手続きの他にも、以下のような手続きをしておく必要があります。

●ライフラインの移住後の手続き

- 電気の使用開始手続き

- ガスの開栓手続き

- 水道の使用開始手続き

●行政手続きとライフライン以外の移住後に必要な手続きとは?

- 運転免許証の住所変更

- 車の登録変更

- 車庫証明

- 軽自動車の登録

- インターネット開通手続き

ライフラインの移住後の変更手続きとは?

ライフラインの変更手続きには以下の3つがあります。

- 電気の使用開始手続き

- ガスの開栓手続き

- 水道の使用開始手続き

詳しく説明しますね

電気の使用開始手続き

2016年4月に電力自由化が始まり、各家庭で好きな電力会社を選んで契約できるようになりました。

引越しのタイミングで新電力に切り替えようと思っている人は、以下の流れで申し込みます。

- 引越し先で利用したい電力会社に申し込む

- 申し込みをした電力会社に、いつから電気が使えるのか確認する

- 引越し前に利用していた電力会社に解約することを伝える

引越し後は、ブレーカーを上げて電気が使えるかどうか確認しましょう。

停止手続きと同じように、使用開始の場合も下記の情報が必要となるため準備しておきます。

- 引っ越し先の住所

- 契約者の名前

- 申し込み予定の電気料金プラン日

- 引っ越し日時(入居日/電気使用開始日)

- 電気料金の支払い方法(クレジットカード、銀行振替、振込用紙)

入居後に初めて電気を使う場合は、下記対応をもって電気が使えるようになります。

- アンペアブレーカーのスイッチをON

- 漏電遮断器を入のスイッチをON

- 配線用遮断器(安全ブレーカー)の入のスイッチをON

引用:生活110番

下の写真の左側にあるのが我が家のブレーカーです。↓

分電盤の横に減圧式給湯器のリモコンを設置しています

ブレーカーの扉を開けた様子です

移住後、すぐにブレーカーのスイッチをすべてオンにして使いました↓

我が家のブレーカー

移住後の新居のガスの開栓手続き

新居でガスを使うためには、ガスの開栓をしなくてはいけないので、引っ越す前に、引っ越し先のガス会社に予約しておきましょう。

ガスの開栓は必ず立ち会いが必要なので、立ち会いが出来る日を予約し、ガス機器の準備をしておきましょう。

| 手続き先・届出先 | 所轄のガス会社の支社、営業所 |

| 届出人 | 契約者となる人 |

| 必要なもの | ・現住所 ・新住所 ・契約者となる人の氏名 ・引越しの日時 ・現在使用しているガスの種類 |

| 届出期間 | 引っ越し2日前まで |

水道の使用開始手続き

新居で水道を使用する際は、ガスのような立ち合いは必要なく、自分で開栓します。

水道の使用停止・開始手続きは、電気やガスと同じように新居と旧居の両方でおこないます。

閉栓の手続きをおこなわないと、旧居の水道料金も合わせて請求されてしまいます。

手続き方法は地域や給水方式の違いによって異なるので、各地域管轄の水道局で開栓・閉栓の手続きをしてください。

使用し始めたら、なるべく早めに『水道使用開始申込書』を郵送し手続きを済ませてください。

電話やFAX、インターネットでの申し込みが可能な水道局もあります。事前に確認し、自分に合った方法でおこないましょう。

スポンサーリンク

行政手続きとライフライン以外の移住後に必要な手続きとは?

行政手続きとライフライン以外の必要な手続きは5つあります。

- 運転免許証の住所変更

- 車の登録変更

- 車庫証明

- 軽自動車の登録

- インターネット開通手続き

運転免許証の住所変更

引っ越しが終わったら、運転免許証の住所変更を済ませましょう。

運転免許証は、住所・氏名・本籍など、記載されている情報が変更になった場合に届け出ます。

| 手続き先・届出先 | ・新住所地の運転免許試験場 ・所轄の警察署 |

| 届出人 | 本人 |

| 必要なもの | ・運転免許証 ・住民票 ・印鑑 ・3×2.4cmの写真1枚(他の都道府県へ引っ越した場合) |

車の登録変更

引っ越し後には、自動車関係の申請を済ませてしまいましょう。

登録を受けている自動車(普通・小型)の所有者が引っ越した場合、あるいは本籍や氏名が変わった時に申請が必要です。

| 手続き先・届出先 | 新住所地の陸運支局 |

| 届出人 | ・本人 ・代理人 |

| 必要なもの | ・自動車検査証 ・印鑑 ・自動車保管場所証明書 ・変更の事実を証する書面(住民票など) ・委任状(代理人の場合) |

| 届出期間 | 引っ越し後15日以内 |

| 備考 | 別の陸運支局官内に引っ越した場合、 ナンバープレートが変わるので 車を持っていく必要があります。 手数料 350円 ナンバープレート代 調査中 |

車庫証明

引っ越し先での新しい車庫証明が必要になります。

車庫証明は発行まで3~4日掛かるので、期間に間に合うように、早めに申請しましょう。

| 手続き先・届出先 | 車の保管場所を管轄する警察署 |

| 届出人 | 本人 |

| 必要なもの | ・印鑑 ・貸主の発行する自動車保管場所使用承諾証明書 (貸し駐車場の場合:賃貸借契約書のコピーで可) |

| 届出期間 | 引っ越し後15日以内(発行まで3~4日) |

| 備考 | ■ 費用 手数料 2,000円 ステッカー代 500円 |

軽自動車の登録

登録を受けている軽自動車の所有者が申請します。

| 手続き先・届出先 | 新住所地の軽自動車検査協会 |

| 届出人 | ・本人 ・代理人 |

| 必要なもの | ・自動車検査証 ・印鑑 ・変更の事実を証する書面 (住民票など) ・委任状(代理人の場合) |

| 届出期間 | 引っ越し後15日以内 |

| 備考 | 他の軽自動車検査協会の管轄へ引っ越す場合は、ナンバープレートが変わるので 車を持っていく必要があります。 |

バイク関係の申請

引っ越し後には、バイク関係の申請を済ませてしまいましょう。

50〜125ccのバイク

他の市区町村に引っ越す場合、手続きが必要です。

引っ越し前の手続きは、引っ越し前の手続き 16.バイク(原付自転車)の住所変更手続き をご覧下さい。

| 手続き先・届出先 | 新住所地の役所 |

| 届出人 | 登録した本人 |

| 必要なもの | ・廃車証明書 ・新住所を確認できる物 ・印鑑 |

手続き後は、標識交付証明書とナンバープレートが発行されます。

古いナンバープレートと標識交付証明書、印鑑を持参すれば、廃車と新規登録の手続きをいっぺんに済ませる事ができます。

126〜250ccのバイクの場合

他の市区町村に引っ越す場合、手続きが必要です。

| 手続き先・届出先 | 新住所地を管轄する陸運支局 |

| 届出人 | 登録した本人 |

| 必要なもの | ・軽自動車届出済証 ・印鑑 ・新しい住民票 ・自動車損害賠償責任保険証明書 ・ナンバープレート(別の陸運支局官内へ引越した場合) |

251cc〜の場合

他の市区町村に引っ越す場合、手続きが必要です。

| 手続き先・届出先 | 新住所地を管轄する陸運支局 |

| 届出人 | 登録した本人 |

| 必要なもの | ・手数料納付書 ・自動車検査証 ・印鑑 ・新しい住民票 ・自動車損害賠償責任保険証明書 ・ナンバープレート(別の陸運支局官内へ引越した場合) |

インターネット開通手続き

引っ越すにあたって、考えておかなくてはいけない事の一つに、インターネットがあります。

もはや、私たちの生活にインターネットは欠かせなくなっています。一日も早くネットを繋げる環境にしておきたいものです。

引っ越す際に、以前から使っているプロバイダを利用するのも良いけれど、この機会にキャンペーンを利用してみるのもおすすめです。

インターネット開通の手続きについては、こちらのサイトを参考にしてみてください

↓

DTI安心のインターネットプロバイダー

スポンサーリンク

まとめ

田舎移住後に必要な行政手続きなどをお伝えしました。

田舎移住後に必要な行政手続きなどは、12項目もありました。

12項目の内容は以下の通りです。

- 転入届

- 転居届

- 国民健康保険の手続き

- 国民年金の住所変更

- 印鑑登録

- マイナンバーの住所変更

- 児童手当の認定申請

- 子供の転校手続き

- 運転免許証の住所変更

- 自動車関係の申請

- バイク関係の申請

- インターネット開通手続き

引越し後も各種手続きがたくさんあるので気は抜けません。

新しい環境で心機一転生活をスタートさせる引越しには、さまざまな手続きが必要になります。

役所関係の手続きは忘れていると過料が発生してしまうものもあるので、忘れずに窓口まで足を運びましょう。

また、必要な証明書はコピーでも良い場合があるので、原本を持参することが難しい場合は管轄の機関に確認してみるのがおすすめです。

やることリストに書き出したり、自分的〆切りを予定表に入れたりなど、忘れない工夫をして確実に完了させるようにしてくださいね。

田舎移住前に行う手続きについては、私の体験を元にした記事が分かりやすく、まとめてあるのでぜひ参考にしてください↓